熱辣辣的陽光有點刺眼,屋里空調的涼風,抵擋不住透過玻璃襲來的熱氣。顧玥瑜腦門上的汗珠密密實實,但她不為所動,嫻熟而安靜地穿針引線。

這是2021年7月底的一個下午,綿陽拼布傳承人顧玥瑜在位于綿陽126文化創意園區內的工作室,進行每天既定的拼布制作。

從工業設計專業畢業的大學生,到綿陽拼布市級非遺項目的傳承人,顧玥瑜以創新的思路,將拼布技藝重新帶進公眾的視野,還讓“綿陽拼布”成為綿陽部分高校的公共選修課、專業選修課,走出了一條非遺傳承與發展的全新路徑。

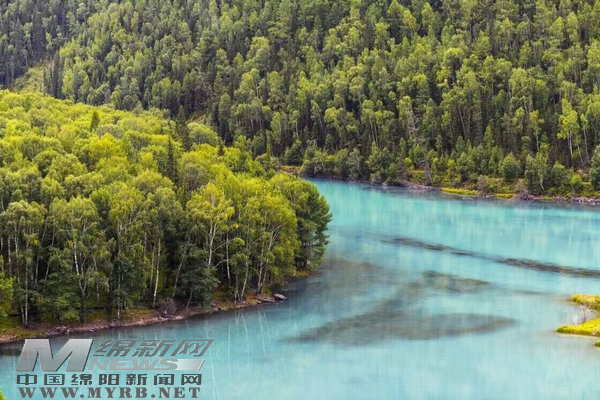

顧玥瑜正在進行拼布制作

偶然的觸碰

顧玥瑜對拼布的興趣,是在偶然間被激發的。

顧玥瑜是綿陽城區人,祖上是清末從外地來綿定居的,屬于家境還算殷實的大家族。在那個年代,顧家的女人們嚴守傳統,都擅長女紅。在顧玥瑜的記憶中,小時候經常看到奶奶制作女紅拼布,“手藝在周圍是數一數二的”。

顧玥瑜并沒有刻意去學習女紅,但那些記憶片段被掩藏在心里。2006年她從西南科技大學畢業,從事VI設計。幾年后在一單設計業務中,根據客戶的要求,她偶然發現拼布在環境視覺中的特殊效果,覺得很有意思,再初步了解后發現,看起來簡單的拼布,承載了豐富的文化、歷史和民俗風情。

小時候關于拼布的記憶,就在那時候涌了出來,并由此對拼布產生了興趣,但那時僅僅是“單純的玩”。

2014年,在孩子出生后,為了讓閑暇的時間更有意義,顧玥瑜開始了解國內外關于拼布的資料,還多次到河南培訓學習。此間,她四處收集綿陽本地拼布的資料,拜綿陽折花拼布傳承人石建群為師,學習綿陽折花拼布技藝,整理、歸納工藝特點,并運用到自己的創作中。

2017年3月、2018年4月,顧玥瑜牽頭組織兩次拼布藝術作品展,引起社會各界廣泛關注。2018年,綿陽拼布被公布為市級非物質文化遺產項目,2019年7月,顧玥瑜成為中國流行色協會拼布專業委員會委員。

文化的根基

拼布技藝歷史久遠,是隨著文明的進程而出現并發展的,用顧玥瑜的話來說,“拼布是有歷史底蘊和文化根基的”。

人類社會的“拼布”奠基,始于原始社會的樹皮、獸皮縫制。隨著紡織技術的出現,“拼布”有了雛形,而染織技術的出現則推動真正意義的“拼布”的形成。在新疆博物館,有一塊距今2000多年的錢形紋拼布。這塊拼布的圖紋,以“天圓地方”的形式,表達人們平安、如意的愿望。這樣的圖形,是中國民間工藝美術中最常見的。

上世紀80年代以前,中國農村和一些經濟相對落后的地區,還有做“百衲衣”的習俗,這才有了民間“穿百家衣,吃百家飯”的說法。這里的“百衲衣”,其實就是說的民間拼布。在很多人的兒時,還有玩“沙包”的娛樂,這也是用拼布技藝縫制的。

相比之下,綿陽本地民間拼布的用料隨意,也不講究色彩的搭配。拼接之后的縫制,針法繁多,最常用的是平針、倒針,主要用于簡單的縫制,這樣的針法早在漢代就已經普及了。還有就是繚針,縫制出來的拼布作品甚至看不到針腳,這自然是傳統手工藝的魅力。

科技的進步,讓純手工的“拼布”走進“夾縫”。不過,隨著傳統文化的復蘇,顧玥瑜從事的拼布技藝越來越受到社會各界的關注。她制作的拼布工藝品,先后在各級展賽中獲獎,并多次在國際非遺節中亮相。

顧玥瑜的拼布作品

創新的探索

在顧玥瑜的工作室,掛滿了各種拼布線繡工藝品。這些作品,有用傳統工藝技法創作的,有的則融合了中西方當代審美元素。

從早期的初步接觸到后來的深入比較、研究,還有工業設計專業的功底,讓顧玥瑜對拼布的圖案設計有不少想法。在她看來,固守傳統并非要求手工藝人一成不變,而應該在傳統的基礎上,根據當代審美進行創新。

這樣的創新,古已有之。比如,人類社會最初的陶器燒制很粗糙,但隨著工藝水平的提升,瓷器的質量水準越來越高,圖案裝飾也越來越精美,形成了馳名中外的流派。再如,過去人們的衣服普遍是“長袖,袖口大”,但現在則完全變了樣。這樣的變化,并非對傳統的放棄,而是為了更好地適應當下。

就拼布而言,并非是單純的拼接縫制。在顧玥瑜看來,不同色彩的布料,用在最合適的地方才是最好的,從而產生恰到好處的審美效果。這就需要創作者事先預想,根據不同的人群,進行色彩規劃。

顧玥瑜制作的拼布工藝品,大多都是定制產品,包括錢包、卡包、挎包、化妝包、抱枕等等,她會根據定制者的生活環境、個人性格與生活習慣等進行色彩搭配和圖案設計,“這并非迎合,而是充分考慮了市場的個性化需求”,從而讓一度淡化的拼布技藝,贏得生存的空間,重新走向大眾視野。

顧玥瑜的拼布作品

傳承的思考

喜歡拼布的人越來越多,但真正能制作出走向市場的產品卻并不多,這是顧玥瑜在拼布技藝傳承中遭遇的瓶頸。

隨著拼布技藝日益嫻熟,顧玥瑜身邊聚集了一大批手工布藝愛好者,經常在一起交流。2017年夏秋之際,她應朋友的鼓動舉辦了一次講座。那是她第一次以老師的身份出場,雖然有點小緊張,但更多的是為弘揚傳統文化而盡力的自豪感。

那次講座,讓顧玥瑜猛然明白過來,“拼布技藝的傳承,原來還可以這樣進行。”此后,她根據社會需求多次舉辦培訓班,“但每個人的理解不一樣,即使給出了具體的圖樣和詳細的針法技巧,很多人都無法按預期完成。”于是,她針對不同基礎的人,制作不同的培訓課程,效果很快就出來了,“每一次培訓,學員在課堂的拼布成品率達到95%左右。”

幾年下來,顧玥瑜在綿陽本地及周邊縣(市、區)的培訓學員超過1000人,大部分是手工布藝愛好者,也有殘疾人。

2018年9月,顧玥瑜的“綿陽拼布”進入綿陽師范學院,列入公共選修課,受到眾多學生的喜愛。2021年3月,“綿陽拼布藝術”被列入四川文化藝術學院的專業選修課、公共選修課。

在顧玥瑜看來,拼布技藝進入高校,雖然只是選修,但至少可以讓更多人了解,為傳統手工技藝的傳承、發展,找到了新的思路。

(綿陽日報社融媒體記者張 登軍 文/圖)

編輯:譚鵬